ご挨拶

この度は、当スクールの「喉の仕組み化講座」にご参加いただき、ありがとうございます。

この講座では、喉そのものが自由になる仕組みを構築し、ミックスボイスをはじめとする様々な技術に応用がきくスキルを身につけることを目標としています。

一筋縄ではいかないトレーニングも含まれていますが、一緒に頑張っていきましょう!

第1章 Separate編

第1章では、地声と裏声の筋肉をはじめとする個々のパーツ(仮声帯・舌・唇(母音)…etc)を丁寧に分離して、独立した状態で動かすことができるように喉の調整を行っていきます。

ほとんどの方は、このSeparateの段階で、どこかしら不適切にパーツが結びついて働いてしまっている混合状態にあります。

このseparateを丁寧に実践するだけで、途端に声が出やすくなる方がいるほどに大切なSTEPですので、自由な喉を獲得することを目指すあなたは確実に取り組んでいただきたいと考えております。

最初は、多くのトレーナーが”閉鎖が強い”と勘違いしてしまうほど厄介な仮声帯と声帯の分離から解説します。

1.仮声帯と声帯の分離

では、最初に仮声帯と声帯の分離から入っていきましょう。

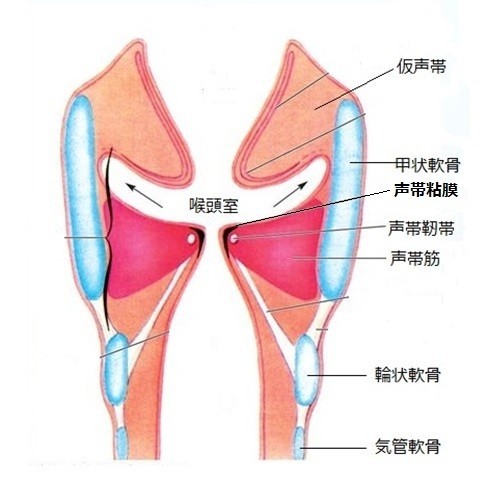

仮声帯とは、声帯のすぐ上にある組織です。

【図解:声帯と仮声帯を真横から見た図】

※1 2つある突起の上が仮声帯、下が声帯(声帯の素を作り出す2枚のヒダ)です。

仮声帯は大きな声量を必要とするときなどに、声帯のサポートをする組織だとお考えください。

・声を出す主役→ 声帯

・主役の声帯を支えるサポート役→ 仮声帯

実は、この仮声帯が声帯と同時に働きすぎてしまっているケースがかなり多いのですね。

仮声帯がサポートの枠をでて、声帯の邪魔をしてしまうというわけです。

また、さらに厄介なことに、この仮声帯はバリバリと地声らしい音色をつくりだしてしまうのです。

そのため、仮声帯が過剰に働いていることを、「地声の筋肉が過剰に働いているから、閉鎖が強い」とトレーナーが誤診するほど厄介な存在なのです。

まずは、下記の音声でざっくりと仮声帯の働きとその音色の違いについて理解していただければと思います。

【仮声帯が働いていない】

地声の音色ではありますが、比較的「バリバリとした音色」が少ないのがお分かりいただけると思います。

【仮声帯が働いている】

同じ地声であっても、バリバリして音色が強く感じられるのが分かっていただけると思います。

「声量上げただけじゃん」と思われるかもしれませんが、その通りです。

声量を上げることで、仮声帯も働きやすくなるからですね。

ですので、大切なことは仮声帯が常に働きすぎないように調整してやることなのです。

仮声帯を適切に使えば、ガリガリとした力強さも出せるので、分離できるようになった後は、どう使うかはあなたの自由なのです。

1-1.仮声帯と声帯の分離方法

では、本題です。仮声帯と声帯の分離のトレーニングを解説します。

STEP① 口を閉じてハミングする

STEP② そのまま口角を上げる(にっこり微笑む)

STEP③ 声門(声帯)をしっかりと閉じる

STEP④ STEP③の状態を保ったままE4まで上昇して下降する

1つ1つ見ていきましょう。

STEP① 口を閉じてハミングする

【参考音源:口を閉じてハミング】

まず最初に、口を軽くとじてハミングの形をとりましょう。

これには明確な理由があります。

それは、ハミングをすることで、自動的に呼気(息)の量が制限され、声量を抑えることに繋がるからです。

(※普通に地声で「ア」と大声をだすのと、ハミングをしながら地声で大声をだすのでは、ハミングの方が声が出辛いはずです。)

声量を抑えることで、大きな声を出すときにサポートをしたがる仮声帯はサポートをする必要がなくなるので、働かなくなります。

STEP② そのまま口角を上げる(にっこり微笑む)

【参考音源:ハミングしたまま口角を上げる】

ハミングをしたまま口角を上げましょう。

なぜなら、口角を上げることで、連動して仮声帯が広がるようになっているからです。つまり、声帯の邪魔をしないようにしておくことができるということです。

STEP③ 声門(声帯)をしっかりと閉じる

【参考音源:声門をしっかりと閉じた状態】

声帯をしっかりと閉じるようにしましょう。

息をとめた状態をつくってそのまま発声するイメージでもOKです。

声帯が開き気味になっていることで、閉鎖が足りない分のサポートを頑張ろうと仮声帯が出しゃばってしまうからです。

ですので、STEP①とSTEP②で限りなく仮声帯を広げ、声帯を邪魔しないようにしたうえで、このSTEP③で声帯を閉じるということが大切です。

STEP④ STEP③の状態を保ったままE4まで上昇して下降する

STEP③の状態を保ったまま中音域(C4~E4) まで上昇して下降します。

【参考音源:ハミングで上昇下降】

このSTEPをご覧いただけると理解していただけると思いますが、僕が扱うトレーニングツールには一つ一つの操作に細かい意味があります。

そして、さらに、その1つ1つの操作があなたが自己流にトレーニングをしてしまうリスクを軽減するための“トレーニング補正”になるように設計されています。

しかし、もしもこれが「バリバリしない声が仮声帯がお休みしている証拠なのです。そんな声をめざして、、さあ、やってみましょう!」

とトレーナーに指示されたらどうでしょうか。

「こうかな?ああかな?」とあなたがご自分で自由にトレーニングを工夫できてしまう余地が多すぎて、結局今までのあなたと同じ自己流のトレーニングに落ち着いてしまうのです。

ですから、冗談でもなんでもなく、僕のレッスンはマクドナルドを目指しているのです。

マクドナルドでは、アルバイト未経験の高校生でも同じ味のハンバーガーをつくれますよね。

言い方が悪いですが、誰がつくってもハンバーガーの味は変わりません。

それは、マクドナルドが徹底したマニュアル化教育を行っているからにほかなりません。

”トレーニングのマニュアル化”を通して、それと同じことを実現できるのがSBMです。

僕がお伝えしたツールを、そのまま正確に実践していただく。

あなたは気分が悪いと思うかもしれませんが、僕のトレーニングはあなたに考える(迷う)余地を与えません。

1-2.仮声帯の分離の注意点

上記の通り、僕の扱うトレーニングはあなたのトレーニングをできる限りマニュアル化するものになっています。

しかし、それでもあなたが自分自身であなたの声を判断できるようになる基準をもつことはとても大切です。

多くの方は、正しい手本だけを頼りにトレーニングをします。巷に溢れかえる書籍でも正しい手本と少々の失敗例が載せられているだけ。。

しかし、これではダメなのです。

手本を聴くのは当然のことで、”失敗の見本”をいくつものパターンに分けてから学ぶからこそ、本当の意味での正しい手本が分かるようになるのです。

そこで、1-2では、さきほどご説明したトレーニングの注意点を複数の失敗例から学んでいきましょう。

【見本音源:仮声帯を休ませて声帯を閉じることに成功している例】

仮声帯特有のバリバリした成分が聴こえず、だからといって声帯が開いている息漏れの音も聴こえない。

この状態を目指してトレーニングをしていきます。

【失敗パターン①:低音域から息を漏らしすぎている】

【参考音源:失敗パターン①】

低音域から息を漏らしすぎている場合、「小声にすること」と「息を漏らすこと」を一緒にしてしまっている可能性が高いです。

あくまでも、声量は落としますが息は止める。声帯は閉じる。

このパターンの方は、意識的にちょっとやりすぎかなと思うくらい声帯を閉じる意識をするべきです。

【失敗パターン②:低音域はOK、しかし中音域で声帯を開いている】

低音域ではしっかりと声帯を閉じることができているものの、中高音域で声帯を開き気味にして息を漏らしてしまうパターンですね。

このパターンにあてはまるあなたは、そもそもこのトレーニングで「リラックスをしなければいけない」と思いこんでしまっていることが多いです。

はっきりと断言しますが、ほとんどの方はこのトレーニングの中高音域は体感的にきついと感じるはずです。

声帯を開く→仮声帯に頼る

といった状態から

声帯を閉じる→仮声帯には頼らない

状況に調整しているからです。あえて今と逆のことを行っているわけです。

ですので、きつくて当たり前です。

最初は、踏ん張る意識をもってトレーニングされてみてください。必要なところに、必要なだけ力むことは発声開発の段階では必要なことです。

【失敗パターン③:中高音域で声量を上げすぎている】

中高音域で声量を上げすぎているパターンも考えられます。

声量を上げすぎると、仮声帯が過剰に働きだすので、このとレーニングでは声量を上げすぎることは避けましょう。

このパターンの場合、最初はひっくり返ってもいいので、低音と同じ声量を保つように注意しましょう。

【失敗パターン④:そもそも声が大きく、仮声帯を働かせすぎている】

そもそも低音域から声が大きいパターン。これはもう認識違いになってしまいますね。

声量を上げたら、仮声帯は働きやすくなるのですから、声量を抑えるように努めましょう。

どんなトレーニングでもそうですが、「なぜこのトレーニングをやっているのか」を常に考えながら実践されると効果が出やすいです。

2.仮声帯と声帯の分離トレーニング②

続いて、仮声帯と声帯の分離トレーニングの②に入っていきましょう。

このトレーニングは、今度は仮声帯だけを働かせるトレーニングです。

下記の参考音源のような音色になるかと思います。

【参考音源:仮声帯を強く意識した例】

「こんなの無理!」と思ったあなたも大丈夫です。

まずは、咳払いから始めていきましょう。

その状態を掴んでいただければ、あとは呼気圧をかけていくだけ。息を増やしていくイメージですね。

【参考音源:少し呼気圧強めの咳払い】

最初は喉が少し痛くなるかもしれません。しかし、「あ、ここだ」というポイントがみつかります。

とはいえ、それを探すときのポイントがないと厳しいですよね。

ということで、下記のポイントに注意しながら仮声帯を無理なくよせることができるポイントをみつけていきましょう。

探り方①呼吸量の調整で探す

1つ目の方法は、呼気量つまり息の量を増減させることで探る方法です。

【参考音源:呼気量の調整で探る】

探り方② 喉頭の位置で探す

2つ目の方法は、喉頭の位置を操作してポイントを探る方法です。

【参考音源:喉頭を調整しながら探る】

基本的には、喉頭を上げたり下げたりしながら、咳払いの要領で

ガラガラした声が鳴りやすいポイントを見つけていけばOKです。

人によって、喉頭のポジションが下の方がやりやすい、

上の方がやりやすいなど、とても個人差があります。

もちろん、どちらのポジションでも仮声帯を寄らせることができるのが理想的ではありますが、最初はとにもかくにも声を出すことに集中しなければいけません。

やりやすいポイントを見つけることだけを考えてトレーニングされてみてくださいね。

このポイントを探るのは人によっては時間がかかりますから、焦らずトレーニングをしていきましょう。

コラム:仮声帯の分離&声帯の接触後に行き着く体感

仮声帯の分離や声帯の接触の訓練を取り上げましたが、これをやると

大多数の方が

「声が重くなった」

「ずっしりした」

「声のひっくり返りがマシになった」

「声量が増した」

などの体感を覚えるようです。

(僕もそうでしたが。)

その理由は単純で、

今まで仕事をサボりにサボっていた声帯がお仕事をするように調整され、反対に今まで声帯がサボっている仕事をこなしていたサポート役の仮声帯が働かなくなるという一つの仕組みを構築できたからです。

つまり、「声が重くなった」などということは、声帯がしっかりと仕事をするようになったというサインと捉えてもいいくらいの現象なのですね。

僕個人的には、あまり悪い体感ではないと感じていますが、

人によっては、「高い声が重くなって出しづらくなった」と感じることもあるようです。

しかし!!それを避けて軽ーい声だけを練習していても進歩はないので、ここでは重くなった声をある程度は受け入れることを覚悟してください。

Mixed Voice編で、声を軽くしたり連結させるためのツールなどはありますので、

ずっとこのままということはありません。そこはご安心いただければと思います。

3.軟口蓋の操作の基本

では、軟口蓋の操作に入っていきましょう。軟口蓋とは、舌をのどちんこに向かって口の中を舐めていくと、確認することができるプニプニした組織です。

では、軟口蓋の操作に入っていきましょう。軟口蓋とは、舌をのどちんこに向かって口の中を舐めていくと、確認することができるプニプニした組織です。

この軟口蓋は常に、一定のポジションにあるわけではなく、あくびをした時や喉頭を下げようとした時は後頭部の方へ広がるなど、意識して動かすことができるのですね。

ここでは、3種類の軟口蓋の位置と、その操作の仕方について解説していきます。

3−1.軟口蓋が広がっている

「軟口蓋を広げてみましょう!」・・・なんて言ってもどうすればいいのさとなって終わってしまいますよね。

ですから、ここではあなたの舌の上に、とびきり熱い食べ物がのっていることを想像しながら、舌の上で食べ物を冷ます「ハーハー」を行ってみましょう。

本当に熱い食べ物を舌にのせてしまった時のことをリアルに想像してくださいね。

「あっち!ハーハーハーハー!」(口の中で冷まそうとする)

【参考音源:軟口蓋を広げる動き】

なぜ、こんな茶番を行うのかというと、この動作をしているときに、軟口蓋は十分に広がることが確認されているからです。

何回もやって、確実に軟口蓋が広がっていることを徐々に知覚していきましょう。

3-2.軟口蓋がニュートラル(通常の状態)

これは言うまでもなくリラックスしている時。何も考えずにぼーっとしてくださいw

これは知覚すると言うよりも、軟口蓋を操作していく中でニュートラルが徐々に知覚できるようになってくると言ったイメージです。

今までのあなたは、普通に生活しているときに、このようなことを意識できなかったはずですが、軟口蓋を操作していくうちに、改めて通常のポジションが分かるイメージです。

3-3.軟口蓋が下がっている

最後に、軟口蓋が下がっているケースです。

「軟口蓋って下げられるの?!」と思うかもしれませんが、一瞬で下げられます。

と言うよりも、もしかしたらあなたはすでに毎日軟口蓋を下げる運動をしているかもしれません笑

その方法とは、「いびきをかくこと」です。

もちろん、モノマネでOKですので、リアルに大きいいびきをかいてください笑

【参考音源:軟口蓋を下げる】

そうすることで、あの「ガーガー」と言った騒音が発生するわけですが、あの音は

軟口蓋が下がり、舌に接触することで発声される音なのですね。

「このときに、軟口蓋が下がっているのか」とまた何度も繰り返して知覚するようにしてください。

4.声帯の内転と外転の分離

声帯の内転は、あなたもご存知の声帯閉鎖というやつです。

声帯をピッタリと合わせることを内転と考えて頂けたらと思います。

4-1.声帯の内転

【参考音源:グロタル(内転①)】

いわゆるエッジボイスですね。この声は、しっかりと硬めに声帯が内転している状況です。

まずは、この声で、声帯が内転していることをあなたが知覚することが大切です。

【参考音源:起声発声(グロタル・オンセット)(内転②)】

内転①の状態を意識しながら、音声のような声の出し始めを意識してみましょう。

このとき、下記のようになってはいけません。

失敗例①聴いてすぐに分かるほど、息が漏れている

【参考音源:内転失敗例①】

聴覚上、聴いてすぐに分かるほど息が漏れていますよね。

これでは、内転状態をつくれていません。

もういちどグロタルに戻って、内転状態をつくってから挑戦しましょう。

失敗例②:柔らかい「ヲ」になっている

【参考音源:内転失敗例②】

息漏れしているというほどでもないですし、一見どこが悪いのか分からないかもしれません。

しかし、見本と比べていただけるとわかると思いますが、声の出し始めのアタック感がないのはわかりますでしょうか。

しっかりと最初のアタックをつくって発声していくようにしましょう。

4-2.声帯の外転

続いて声帯の外転のトレーニングです。

これはとってもシンプルで、簡単に感じる方が大多数だと思いますが、

念のため確認をしておきましょう。

【参考音源:声帯の外転】

「トレーニングでもなんでもないじゃないか!」という声が聞こえてきそうですが、仕方ないのです。

これが完全に声帯が外転した状態ですからね。。

逆に言えば、これで声が混じってしまった場合は、極度の混合状態と言えます。

ですので、しっかりと仮声帯や(このあとご紹介します)地声と裏声の分離を徹底しましょう。

5.外転と内転の操作を自由なものにする

外転と内転の分離ができてきたら、今度はそれらを組み合わせて自由に動かせるようにしていきましょう。

【参考音源:外転→内転】

声帯を開いた状態から徐々に内転させていきます。

このトレーニングを実践されるときは、下記のポイントに気を付けてみてくださいね。

POINT① 息漏れの弱弱しい声からスタートする

スタートは、必ず息漏れの弱弱しい裏声からスタートするようにしてください。

しっかりと声帯が開いた状態から徐々に閉鎖を加えていく練習が内転の練習です。

最初から芯のある裏声を出してしまったら、最初から内転している状態になってしまいます。

それでは練習になりませんから、気を付けましょう。

【参考音源:息漏れのない裏声から始めてしまったパターン】

POINT②あくまでも”徐々に”移行する

クライアント様の声を聴いていて思うのですが、この内転を一気にやってしまう方が多いんですね。

「速すぎです!」といつも突っ込みを入れてしまいます笑

【参考音源:外転から内転が速すぎるパターン】

なるべくじっくりと、外転と内転の間を作って上げることで、細かな声帯のコントロールが効いてくるようになります。

最初は息がきれるかもしれませんが、徐々にでいいのでゆっくりと内転させるようにしてみてください。

POINT③いわゆる”地声”には移行しない

【参考音源:完全な地声に移行してしまったパターン】

完全に内筋が働いた地声にひっくり返ってしまっていますね。

裏声→地声、地声→裏声といったような融合系のトレーニングではないので、内甲状披裂筋をバンバン働かせる地声は発声しなくてOKです。

声帯の微妙なコントロールのトレーニングとお考えいただけたらと思います。

6.唇と喉の分離 (概要)

6項では、母音と喉の分離についてお伝えします。

6項では、母音と喉の分離についてお伝えします。

なぜ、口の形と喉の分離をしなければいけないのでしょうか?

それは、口の形の変化につられて、喉の中身まで急激な変化を起こしてしまうからです。

例えば、「イ」と発声すると、喉頭は引き上がりやすくなり、

逆に「オ」と発声すると、喉頭は引き下がりやすくなります。

このように、そもそも母音と喉は連動して働くものなのですね。

しかし、この動きが意図せずに”急激に”起こってしまうことで、例えば

「ア」だと声が出しやすいのに、「イ」だと喉がしまって声が出しづらい!

などの問題が起こります。

そこで、そのような問題を解決するために行うのが、喉と脣の分離作業というわけです。

「イ」でも「オ」でも、喉の位置や構造が極端に変化することがないようにしていくわけです。(他の母音も同様です。)

トレーニングだと上手に発声できるのに、実際の曲になると上手に発声できない。。

こんなお悩みの原因になっていることが多いので、しっかりとこの項でトレーニングに取り組んでいきましょう!

唇と喉の分離実践

では、唇と喉の分離の実践に入っていきます。

Vol.1では、唇の動きと喉の動きを独立させて、それぞれ動かせるように

基礎的な練習をしていきましょう。

【唇の調整】

基本的に唇の形は、下記の3種類を目安にしてください。

パターン① 横に開く

パターン② ニュートラル

パターン③ 前に突き出す

パターン① 唇を横に開く

思いっきり口を「イ」の形に開きます。

遠慮なくいきましょう笑

パターン② ニュートラル

何も考えないで、お口ぱっかーんです。

変に口周りに力を入れたりしないようにご注意ください。

パターン③ 唇を前に突き出す

思いっきり「ウ」と言いながら、唇を前に突き出しましょう。

【喉の調整】

喉の調整は、下記の3種類を目安にしてください。

パターン① 息漏れのない地声らしい地声(声帯を分厚く保つ)

パターン② 息漏れのある地声

パターン③ 上記2つの中間

パターン① 息漏れのない地声らしい地声

息をしっかりととめた状態で、息漏れのないしっかりとした地声を発声します。

【参考音源:息漏れのない地声らしい地声】

注意点① オンセットから”勝ち”が決まった状態で。

オンセットとは、声の出し始めですが、そこから

息をとめた状態を作ってしまい、絶対に息が漏れない”勝ちが決まった状態”を作ってあげます。

そして、そのまま息をとめた状態で、しっかりとしたアタック感のある声を出して見るように心がけてみてくださいね。

注意点② 張り上げ一歩手前。意識改革が必要な場合アリ。

なるべく大きな声を出すように注意しましょう。

特に、普段から声量を抑えるようにして歌われている方や、

囁くように話す女性の方などは、 ”張り上げてください”とアドバイスしても

声量が足りない場合があります。

それくらい、ガンガン地声を出していく意識が必要なので、今出せる精一杯の声を出す意識を忘れないようにしてくださいね。

もちろん、地声得意!張り上げ万歳!的な方はいつも通りやってくださいw

パターン② 息漏れのある地声

息が漏れた弱々しい地声を発声していきます。

【参考音源:息漏れのある地声】

注意点① 強い声にならないように注意する

息漏れの地声を普通に発声できる方はいいのですが、

人によっては、強い声になってしまうケースもあります。

もしどうしてもやりにくい場合は、声の出し始め(オンセット)から

先に息を吐いて、その後に少しずつ声を入れていくイメージでいいかなと

思います。

パターン③ 上記2つの中間

パターン①とパターン②の中間の声を狙って出していきます。

【参考音源:中間の声】

注意点① 大きな声にならないようにする

中間の声を狙う時は、大きな地声にならないようにしましょう。

大きな声にすると地声の筋肉が必要以上に働きやすくなってしまうからです。

中間の声は、裏声の筋肉と地声の筋肉を両方使っていく声であるので、

地声の筋肉を優勢にしすぎないように注意しましょう。

注意点② 息が漏れないようにする

息が漏れないように注意しましょう。

息が漏れることで、仮声帯などの組織が入りやすくなりますし、

人によっては発声を誤魔化して、”できている気になってしまう”恐れがあります。

十分気をつけましょう!

注意点③ 内筋が働くように注意する

内筋を最低限働かせるようにしましょう。

注意点②でお伝えした、「息が漏れないようにする」ができていたとしても、

最低限の声帯の分厚さを保てていないケースもよくあります。

結局のところ、これまた仮声帯がヘルプに入ってしまう原因を作ってしまうので、

気をつけてくださいね^^

8.唇と喉の分離 ~母音と声帯の組み合わせ~

続いて、Vol.2ではVol.1で訓練した唇と喉の調整を組み合わせながら、実際に分離を図っていきます。

全ての例を解説したいところですが、10万文字あっても足りないので、ここでは1つの例を解説します。

やり方と注意点は、全て同じですので、ご心配なく!!^^

パターン① 声帯は地声らしい × 様々な唇の形

パターン①〜パターン③までは、声帯の状態が固定で、

唇の形だけを変化させるトレーニングです。

最初のパターン①では、声帯は地声らしい動きを保ったまま、

唇の形を変えていきます。

【声帯(喉):地声っぽい × 口:横開き】

STEP① 地声らしい分厚い声を出し、口を横に「イ」と開いた状態を作る。(基本ポジション)

STEP② その状態を保ち、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」の全ての母音を丁寧に発声していく。

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口は横に「イ」と開きながら、「ア」と発声します。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を横に「イ」と開きながら、「イ」と発声します。

これは楽勝だ!!と思う方が多いのではないでしょうか。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を横に「イ」と開きながら、「ウ」と発声します。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を横に「イ」と開きながら、「エ」と発声します。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を横に「イ」と開きながら、「オ」と発声します。

【声帯(喉):地声っぽい × 口:ニュートラル】

STEP① 地声らしい声で、口を自然に開く

STEP② その状態を保ち、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」

と全ての母音を丁寧に発声していく。

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「ア」と発声します。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「イ」と発声します。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「ウ」と発声します。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「エ」と発声します。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「オ」と発声します。

【声帯(喉):地声っぽい × 口:前に突き出す】

STEP① 地声らしい声で口を前に突き出す

STEP② その状態を保ち、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「オ」と発声しましょう。

パターン② 声帯は中間 × 様々な唇の形

続いて、パターン②では、声帯は地声らしさと息っぽさの間で固定し、

唇の形だけを変化させていきます。

● 声帯(喉):中間 × 口:横開き

STEP① 地声らしい声と息っぽい声の間の声を出しつつ、口を横に開く

STEP② その状態を保ちながら、母音「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と丁寧に発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

「イ」と言うように口を横に開きながら「ア」と発声してみましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

「イ」と言うように口を横に開きながら、「イ」と発声してみましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

「イ」と言うように口を横に開きながら、「ウ」と発声してみましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

「イ」と言うように口を横に開きながら、「エ」と発声してみましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

「イ」と言うように口を横に開きながら、「オ」と発声してみましょう。

● 声帯(喉):中間 × 口:ニュートラル

STEP① 地声らしい声と息っぽい声の中間の声を出しつつ、口は自然に開く

STEP② その状態を保ちつつ、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と丁寧に発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を自然に開きながら「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を自然に開きながら「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を自然に開きながら「オ」と発声しましょう。

●声帯(喉):中間 × 口:前に突き出す

STEP① 地声らしい声と息っぽい声の中間を狙いつつ、口を前に突き出す

STEP② その状態を保ちつつ、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と丁寧に発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「オ」と発声しましょう。

パターン③ 声帯は息っぽい × 様々な唇の形

パターン③では、声帯は息っぽい地声発声で固定し、唇の形だけを変化させていきます。

●声帯:息っぽい × 口:横開き

STEP① 息をたっぷり含んだ地声を発声しつつ、口を横に開く

STEP② その状態を保ったまま「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「オ」と発声しましょう。

声帯:息っぽい × 口:ニュートラル

STEP① 息っぽい地声で発声しながら、口は自然に開く

STEP② その状態を保ち、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「オ」と発声しましょう。

● 声帯:息っぽい × 口:前に突き出す

STEP① 息っぽい地声を出しながら、口を前に突き出す

STEP② その状態を保ちつつ、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「オ」と発声しましょう。

パターン④ 声帯:様々な状態 × 口:横開き

パターン④〜パターン⑥は、唇の形をある一定の形に固定し、

声帯の状態を変化させていきます。

パターン①〜③と逆ですね。

このパターン④は、口を横開き「イ」に固定しつつ、声帯を様々な状態に変化させていきます。

声帯:地声っぽい × 口横開き

STEP① 地声らしい声を出しながら、口は「イ」と横に開く

STEP②その状態を保ったまま「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら「オ」と発声しましょう。

●声帯:中間 × 口:横開き

STEP① 地声っぽい声と息っぽい声の中間を出しながら、口を「イ」と横に開く

STEP② その状態を保ったまま「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ア」と発声する

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「イ」と発声する

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ウ」と発声する

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「エ」と発声する

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「オ」と発声する

●声帯:息っぽい × 口: 横開き

STEP① 息っぽい地声を出しながら、口を「イ」と横に開く

STEP② その状態を保ったまま、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「イ」と横に開きながら、「オ」と発声しましょう。

パターン⑤ 声帯:様々な状態 × 口:ニュートラル

パターン⑤は、口を自然に開けたニュートラルな形に唇を固定して、

声帯を様々な状態に変化させていきます。

● 声帯:地声っぽい × 口:ニュートラル

STEP① 口を自然に開けたら、地声っぽい声を出す

STEP② その状態を保ったまま、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声する

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「ア」と発声します。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「イ」と発声します。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「ウ」と発声します。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「エ」と発声します。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を自然に開けたら、そのまま「オ」と発声します。

●声帯:中間 × 口:ニュートラル

STEP① 口を自然に開けた状態で、地声っぽい声と息っぽい声の中間の声を出します

STEP② その状態を保ったまま、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と丁寧に発声します

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を自然に開きながら「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を自然に開きながら「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を自然に開きながら「オ」と発声しましょう。

●声帯:息っぽい × 口: ニュートラル

STEP① 口を自然に開けた状態で、息っぽい地声を出していきます

STEP② その状態を保ったまま、「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声します

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を自然に開きながら、「エ」と発声しましょう。

パターン⑥ 声帯:様々な状態 × 口:前に突き出す

パターン⑥では、唇を前に「ウ」と突き出した状態で固定し、

その状態で声帯を様々な状態にしていきます。

●声帯:地声っぽい × 口:前に突き出す

STEP① 口を「ウ」と前に突き出した状態で、地声っぽい声を出しましょう。

STEP② その状態で「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」で発声しましょう。

【参考音源:「ア」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

「ウ」と発音するように口を前に突き出しながら、「オ」と発声しましょう。

声帯:中間 × 口:前に突き出す

STEP① 口を「ウ」と前に突き出しながら、地声っぽい声と息っぽい声の中間を発声します。

STEP② その状態で「ア」「イ」「ウ」「エ」「オ」と発声しましょう。

【参考音源:「ア」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「ア」と発声しましょう。

【参考音源:「イ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「イ」と発声しましょう。

【参考音源:「ウ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「ウ」と発声しましょう。

【参考音源:「エ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「エ」と発声しましょう。

【参考音源:「オ」と発声してみる】

口を「ウ」と前に突き出しながら、「オ」と発声しましょう。

9.地声と裏声の筋肉の分離(基本形①)

次は、Separateのもっとも基本的な概念である、”地声と裏声の分離”

に入っていきましょう。

基本的な訓練なので、ブログをご覧になっている方はご存知のトレーニングかもしれません。

しかし、トレーニングよりも100倍大切なのはその実践の仕方。

気をつけなければいけないポイントが山ほどあります。

むしろ、その注意点が大切と言っていいくらいやり方が肝になってくるとレーニングですので、注意しながら頑張っていきましょう。

【参考音源:分離の基本(息漏れのある裏声)】

分離のうちの裏声、つまり息漏れのある裏声をトレーニングすることで、無駄に地声の筋肉がまとわりついて、あなたの声を不自由にすることを避けるようにします。

下記にトレーニングする際に注意すべきポイントと、失敗例をご紹介しますので、1つ1つ参考にしていただきながらトレーニングしてみてください。

POINT①2~3秒しか声は続かない それ以上はすべてアウト

【参考音源:声が2~3秒以上続いてしまった例】

最もわかりやすい基準だと考えています。息漏れの裏声は、最大でも声が2~3秒ほどしか続かないのです。

ですから、それ以上声が続いてしまう場合、声がもつれてしまっている「声の混合」を疑うべきです。

それはたとえ、息漏れっぽくなっていたとしてもです。

ただし!ここからがポイントで、声の混合といっても、必ずしも地声の筋肉だけが割り込んでいるとは限りません。

前述しました、仮声帯が邪魔をしていても同じような症状に見舞われます。

ですので、念の為仮声帯の分離と息漏れの裏声の両方をしっかりと復習して実践されるようにしてください。

POINT② ビブラートやフェイクをかける余裕がある→アウト

【参考音源:ビブラートやフェイクをかける余裕がある例】

基本的に息漏れの裏声の状態で、ビブラートやフェイクをかけるなど、超能力を持ってしても不可能です笑

逆に言えば、奇麗にビブラートやフェイクがかけられたら「何かがおかしい」と疑ってください。

無論、それは声の混合であるわけですが。

ですので、対処法はPOINT①同様に、息漏れの裏声だけでなく、仮声帯の分離も復習するということになります。

POINT③オンセット・ディレイが生じる

【参考音源:オンセット・ディレイが生じる例】

オンセット・ディレイ(二重アインザッツとも)とは、息漏れの裏声を発声するときに、息が先に漏れて声が遅れて発声される現象のことです。

風邪をひいたときに、声帯が腫れることで同じような症状が起こることがあるのですが、通常の発声においてもこの症状が起こる場合、声の混合にある可能性が高いです。

この状態から発声が始まり、たとえ2~3秒で息が切れたとしても、仮声帯などの組織が声帯の働きを邪魔している可能性があります。

ちなみに、地声でもこの症状が起きているとしたら、それはかなり重度の混合状態にあります。

POINT④トレモロ(揺れ声)

トレモロといって、声が細かく揺れる現象があるのですが、それがこの息漏れの裏声のトレーニング時に出現するケースもあります。

働かせたい筋肉以外にも神経支配が通ってしまうことで、起きる声の混合の典型的な症状と捉えていまして、なんどもこのケースの生徒さんを見てきました。

このトレモロに関しては、この息漏れの裏声だけをやっていて改善するケースもありますし、そうでないケースもあります。

現時点で僕が大切だと考えることは、Separateの章のどのパーツにおいても、1つ1つしっかりと独立して動かせるようにしてあげることです。

基本的にその過程で、自然とトレモロはおさまっていきますので、地道に頑張っていきましょう。

POINT⑤芯が入るor声が出ない一歩手前まで踏ん張る努力を

息漏れの裏声は、特に地声と裏声の分離が進んでいない方にとって、やりづらいものになると推察します。

そこで、ぶち当たるのが「どうやってもこの音は、地声っぽくなってしまうのだが。果たしてこの音は、このままの汚い音で練習していいのか」問題です。笑

これに対する対処法は様々ありますが、SBMではギリギリでも汚くても「声に芯が入らず、息漏れさせられる限界までは、踏ん張る」というスタンスをおすすめします。

逆に言えば、完全に声が出なくなってしまったり、芯が入ってしまうようであれば、その音がたとえA4であってもまだガンガン練習すべきではありません。

ただし、毎日その音にトライする意識は持っていただきたいです。

やはり負荷をかけていかないと成長しないので、ずっと楽して発声できる音域ばかりをやっていても効果が鈍ってきます。

6.地声と裏声の分離(基本形②)

2つ目の地声と裏声の分離トレーニングは、「リピートセパレート」というものになります。

基本形①を交互に繰り返すというシンプルなトレーニングによって、より神経支配を奥深いところまでいきわたらせます。

イメージとしては、誰も敵がいなくてもやっとドリブルできるになったところから、相手がいてもなんとか相手を避けながらドリブルできるようになるところを目指します。

【参考音源:リピートセパレート】

練習する際のポイントがありますので、1つ1つみていきましょう!

POINT①裏声や地声につられない

・息漏れのある裏声→息漏れのない地声

・息漏れのない地声→息漏れのある裏声

このようにトレーニングしていくわけですが、この際に前の声区につられて発声することのないように十分注意してください。

7.地声と裏声の筋肉の分離(応用系)

さて、次は地声と裏声の分離の応用形を見ていきましょう。

もちろん、普通にトレーニングすることが基本ですから、それも大切です。

しかし、時に負荷をかけながらトレーニングをしていくことも大切ですので、

この応用形で、さらなる地声と裏声の分離を目指して下さい。

【参考音源:分離応用形】

また、トレーニングする際は、下記のことに注意してみてください。

POINT① ナビキをかける

ナビキとは、声を揺らすことです。ビブラートの周期を遅くしたものと考えていただければと思います。

このナビキをかけることで、あえて裏声以外の筋肉を働かせようと試みることが大切です。

なぜなら、邪魔がある状態で息漏れの裏声を発声できるようになる方が、より自由度が高くなるからです。

あえて負荷をかけることが大切ということですね。

ちなみに、ナビキは3~4回でOKです。

POINT② 後半で息を吐ききるイメージ

【参考音源:ナビキ後半で芯が入ってしまった例】

ナビキ後半で声に芯が入りやすくなる方が多いのですが、そうなってしまうと意味がないので、しっかりと最後こそ息を吐ききるイメージを持ってくださいね。

追記豆知識①:未解明分野その1 トゥワング

人間は、2000Hz〜4000Hzの周波数帯の声をより、響く声に聴こえるように設計されています。

つまり、同じ声の大きさで声を出したとしても、その周波数帯に属する声は、その他の周波数帯の声よりも、声量が大きく聴こえるというわけです。

そこで、その周波数帯の声を出してやろうじゃないの。ということでやろうとする声の出し方がこのトゥワング。

やり方はいたって簡単。あなたもすでに意識して出していることがあるかもしれません。

【方法】

地声で、喉頭を上げる。どこが響くかを研究する。

たったこれだけです。

【理屈】

喉頭を少しあげると、連動して喉頭蓋が倒れやすくなります。

そうすると、声道の形に変化が起き、ちょうど、水を出すためのホースを絞るのと同じように、声の出口が狭くなります。

そうすることで、同じ声の大きさでも、声が通って聴こえたり、声量があるように聴こえたりするということなのですね。(解明され尽くしているわけではないのですが。。今後も研究していきます。)

また、喉頭蓋が倒れることで、ジリジリとした音色が加わります。

普通に声を出す時よりも、一層ジリジリした成分が加わったりしませんか?

それは、喉頭蓋のサポートの音色です。

これは、よく言えばこのトゥワングにもなりますが、常にこの喉頭蓋が邪魔してしまうと、、結局は仮声帯の時のように邪魔で仕方ない存在にもなり得ます。

ですから、喉頭蓋の分離でお悩みの方には、むやみやたらにトゥワングすることはあまりお勧めできません。

十分ご注意ください。あくまで豆知識程度にとどめていただけると幸いです。

8.第1章~Separate~まとめ

第1章では、発声パーツの分離についてお伝えしました。

トレーニングの内容はシンプルですので、「本当にこんなので効果でるの?」と思われるかもしれませんが、きちんとトレーニングをすることができれば、着実に結果はついてきます。

少しずつの変化を楽しみながら、ぜひあなたの声を「Separate 」してみてください。

これからも定期的にノウハウは追記していきますので、最新情報をお見逃しなく!

では、次の第2章~Build up編~でお会いしましょう。

第2章~Build up~

では、続いて第2章のBuild upに入っていきましょう。

1.喉の仕組み化講座での考え方

ノウハウをお伝えするまえに、喉の仕組み化講座での考え方をあなたに知っていただきたいので、この章は飛ばさずに必ずご覧ください。

1-1.鍛えなければ、”使えない”

巷のトレーニングでは、「発声器官を上手に使えれば筋力の強化など一切必要ない」と言った主張が出回っていますが、それは間違いであると考えています。

地声と裏声の筋肉を両方使うのであれば、両方の筋肉はある程度備わっていないといけません。

極めて当たり前のはなしですが。。

にも関わらず、地声と裏声のバランスをとる(=鍛える事なくいきなり地声と裏声をMIXさせること)ことしか行わないのであれば、

片方の筋肉が脆弱な人間は成長できませんよね。

ないものからバランスなど生まれません。

ですから、SBMでは「鍛えること」とそれを「上手に使えること」の両方を組み合わせています。

「鍛える」という言葉の響きが、あなたの中で引っ掛かっているとしたら、

それは「素材を準備する」と置き換えてくださって結構ですので、どうかご安心ください。

通常喉を傷めることはありません。

2.Build upの核~喉頭懸垂機構~

SBMのBuild upの核となるのは、なんといっても喉頭懸垂機構です。

喉頭懸垂機構について、僕のブログをご覧になっている方はいいのですが、

そうでない方もいらっしゃると思いますので、ここでさらっとおさらいしておきましょう。

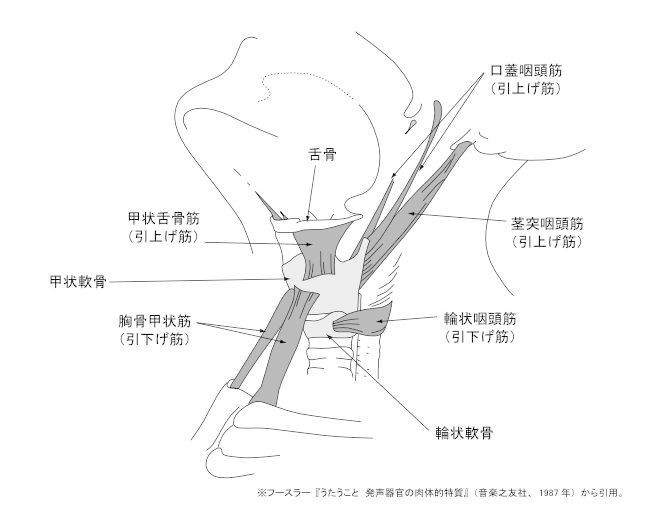

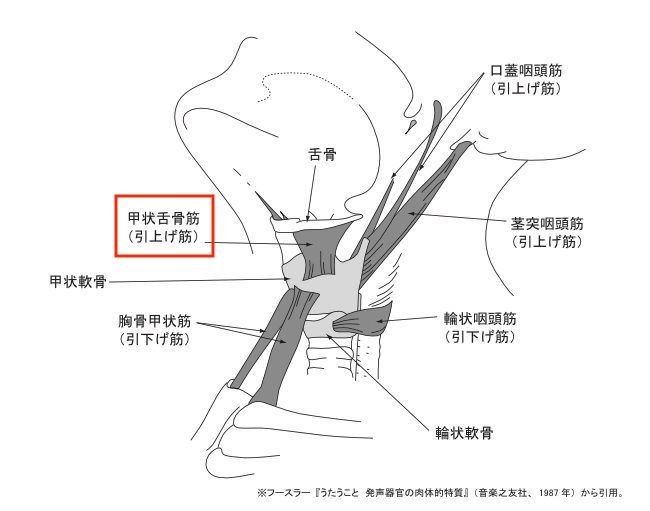

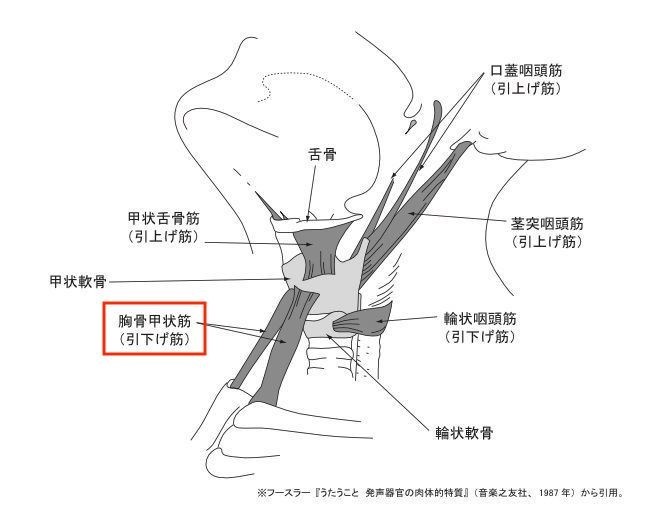

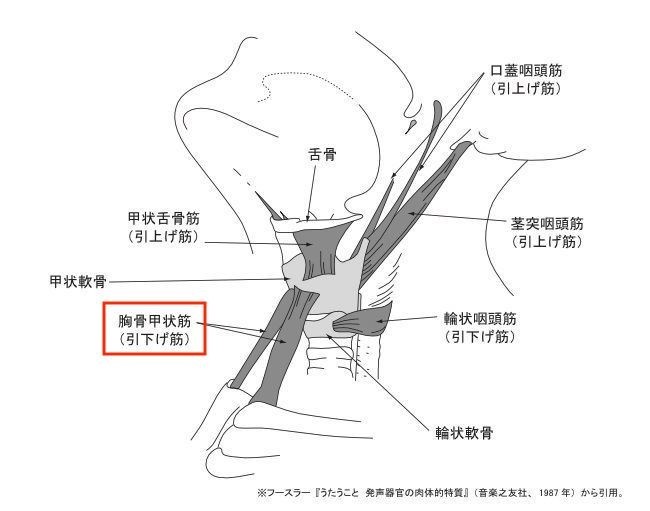

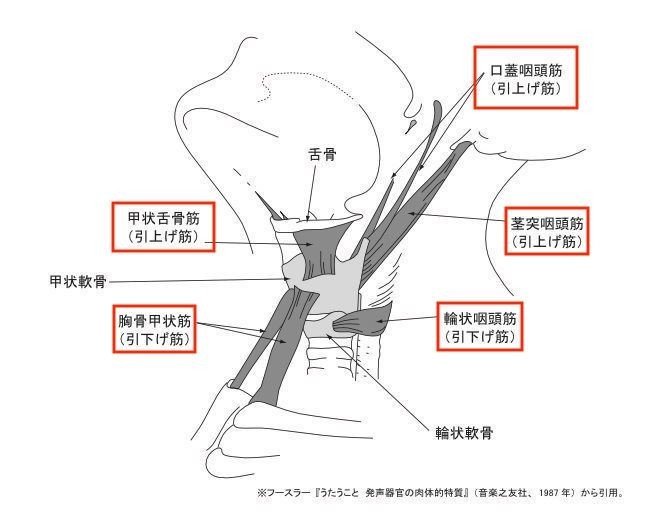

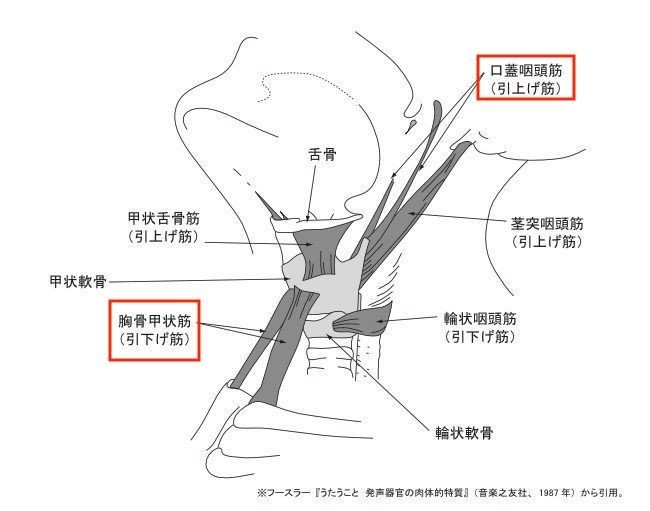

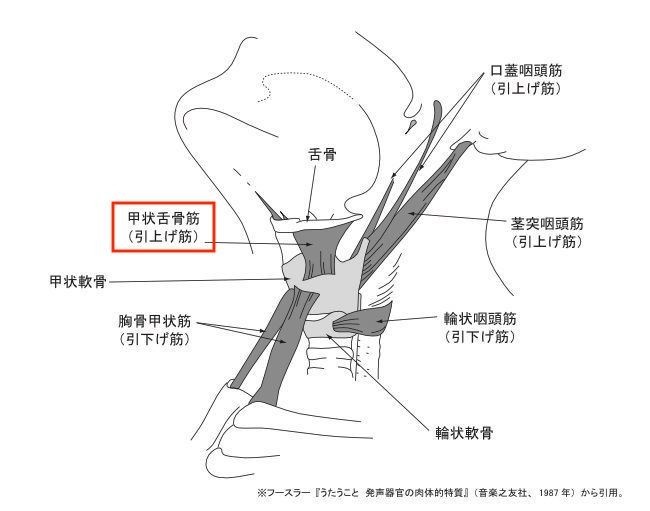

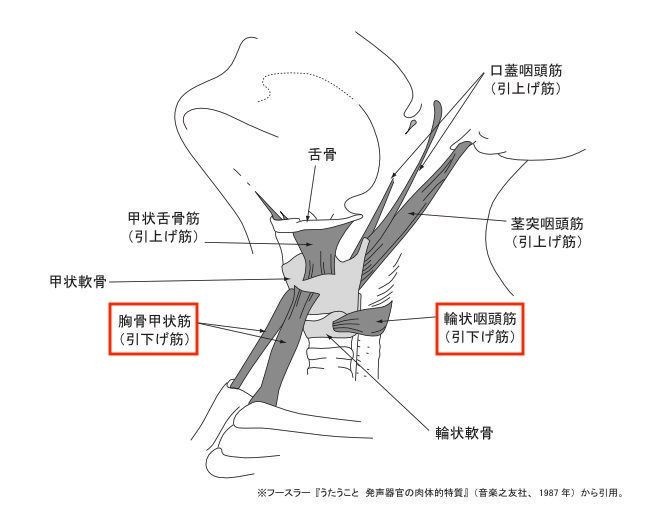

【喉頭懸垂機構】

図をご覧になっていただけるとわかると思いますが、喉頭って実は複数の筋肉群に支えられて宙ぶらりんになっているんですね。

その筋肉群をまとめて喉頭懸垂機構と呼んでいるわけですね。

喉仏に手を当てたまま、唾をゴックンしてみてください。

あなたの喉仏は上に上がります。これは、この喉頭懸垂機構のうちの甲状舌骨筋という筋肉が収縮するからです。

このように、喉を自由に動かせるのはこれらの筋肉のおかげなのです。

しかし、多くの方はこれらの筋肉のバランスが悪い・脆弱である・柔軟でないなど、喉頭を自由に動かせない状態にあります。

それもそのはずで、話すときにはこの喉頭懸垂機構は関与しなくても事足りてしまうからです。

このように、意識してトレーニングをしていない限り、一生目覚めることのない筋肉もあるということを覚えておきましょう。

3.喉頭懸垂機構のトレーニング Vol.1

では、喉頭懸垂機構のトレーニング法についてお話していきます。

アンザッツと呼ばれる複数の声色を使って、喉頭懸垂機構のトレーニングを実践していきます。

アンザッツ1

【参考音源:アンザッツ1】

【意識される喉頭懸垂】

甲状舌骨筋が意識されます。

【声区(レジスター)】

地声に分類されます。

【効果・効能】

喉頭を引き上げる。

【トレーニングの注意点】

トレーニングの効果を最大化するために、下記の注意点に気をつけてトレーニングされてみてくださいね。

注意点① 高音で母音「エ」に変化させないようにする

母音は必ず「イ」で固定しましょう。

「イ」は一番喉頭のポジションを高く保てる母音とされていますので、

逆に言えば、それ以外の母音に変化させてしまうと、十分に喉頭が上がりきりなくなってしまいます。

特に、最高音のE4に近づくほどに、母音が「エ」に変化してしまう方が多いです。

少々やりづらさを感じるかもしれませんが、踏ん張って母音「イ」を固定しましょう!

・鏡を見ながらトレーニングをする

・ビデオで表情を撮影する

などしながら、客観的に自分を見つめ直してみましょう。

注意点② 最高音をE4に設定する

最高音をE4(真ん中のミ)に設定しましょう。

なぜなら、純粋な地声を保てる音域がE4までとされているからです。

これ以上の音域は、裏声系の筋肉が入ってきてしまうので、”張り上げないで発声できる方でも”先ずはE4までを確実にしてくださいね。

注意点③ トゥワングの声色を恐れない

喉頭を上げる→喉頭蓋倒れる→声道が変化する(

狭くなる)という理屈で、大きな声(に聴こえる)声が出しやすい(トゥワング)のは勉強しましたが、

その時に同時にバリバリ(キンキン)した成分が

声に割り込んできます。

しかし、結論から言ってしまうと、それは仕方がないので、気にしないでください。

“アンザッツ1においては”、仮声帯や喉頭蓋が邪魔するのは許容する代わりに、声帯をピッタリと合わせてあげたり、甲状舌骨筋を収縮させて上げることを優先させましょう。

間違っても、「あれ?喉頭上げると声がバリバリするな〜」と考えて

ケース1:「ちょっと息漏れさせて声を柔らかくしてみるか!」

ケース2:「ちょっと喉頭下げてバリバリ感をとってみるか!」

ケース3:「ちょっと声量を落としてバリバリ感をとってみるか!」

などと言った工夫は一切しないでくださいね(汗)

(僕の生徒さんでも、ほとんど無意識にやってしまうケースが多いです。)

【メモ&アドバイス】

このアンザッツ1が苦手な方の中には、普段の話し声で甲状軟骨を下に傾けているケースが見受けられます。

特に男性に多いのですが、「声が甲高いことがかっこ悪い。誠実さや説得力に欠ける」などの理由で、無意識的に声を低く深く保つのがよろしいというモラルセンスに溺れてしまっているケースが散見されます。

簡単に言ってしまえば、アナウンサー的ないわゆる”いい声”と言えば分かりやすいでしょうか。。

女性がよそ行きの声で高い声で話すのと似ていますね。笑

もちろん、これからご紹介するアンザッツの中には、まさにこのような声を扱うものもあるくらいですから、この声自体が悪いとは言いません。

しかし、こういった声”だけ”を普段の話し声から出してしまっていると、バランスは大きく崩れていきます。

できることなら、意識して喉頭の位置をニュートラルなポジションに保ちつつ話す意識を入れてみてください。(心当たりがある方は。)

アンザッツ2

【参考音源:アンザッツ2】

【意識される喉頭懸垂】

胸骨甲状筋が意識されます。

【レジスター(声区)】

地声に分類されます。

【効果・効能】

喉頭を引き下げます。

【トレーニングの注意点】

注意点① スタッカートで声門打撃

「ハッハッハ!!」と一回一回、息を止めるようなイメージで、歯切れよく

発声していきましょう。

「ハ〜ハ〜ハ〜」と声を繋げてしまうと、意味がなくなってしまうので気をつけてくださいね。

注意点② アンザッツ3aとの区別を。

この次にご紹介するトレーニングである「アンザッツ3b」との区別をしっかりとつけていかなければいけません。

具体的には、アンザッツ3aは喉頭をガッツリと深く下げていくタイプの声ですが、このアンザッツ2はそこまで喉頭を下げることはありません。

解説で少し触れた、いわゆるアナウンサーのような声をイメージしてもらえれば

分かりやすいと思います。

注意点③ 最高音をE4に設定する

毎度お決まり、最高音はE4です。

注意点④ 高音で喉頭が上がらないようにする

物理的には、多少喉頭は上がるのですが、

極端に喉頭を上げてしまわないように、下に引っ張る意識は持ったまま

高音に上がっていきましょう。

アンザッツ3a

【参考音源:アンザッツ3a】

【意識される喉頭懸垂】

胸骨甲状筋が意識されます。

【レジスター(声区)】

地声に分類されます。

【効果・効能】

喉頭を引き下げます。

【トレーニングをする際の注意点】

注意点① 母音は「ア」にならないように

これは共通事項、母音は「オ」のまま固めていきましょう。

高音になるにつれて、「ア」に変化していく方が非常に多いので、

「なんとしてでも「ア」にはせん!うおおおおおお!」と心の中で叫びながら

踏ん張ってくださいw

注意点② 最高音はE4に設定

地声系ツールの鉄則(例外あり)です。

基本は、地声系の筋肉を限りなく

100%使える限界のE4まででトレーニングを実践するようにしてみてくださいね。

【メモ&アドバイス】

「どんな声を出したらいいかわからん!」というあなたは、ボビー・オロゴンさんや中尾彰さんのモノマネをしてください。

モノマネでコツを掴むことも大切なので、ぜひお試しあれ!!

アンザッツ3b

【参考音源:アンザッツ3b】

【意識される喉頭懸垂】

全てです。(声の出し方など、様々な要素によって変わってきます)

喉頭懸垂筋の蘇りを果たした時に現れる声とされていますが、

声道との関係や、仮声帯・喉頭蓋などまだまだ未解明な分野との関連性が

あると考えられています。

【レジスター(声区)】

どちらかと言えば、地声(柔らかい地声)に分類されます。

様々な意見がありますが、基本的にミックスボイスの原型みたいなものと捉えていただけたらと思います。

地声と裏声をつなぐことを可能とする声です。

※地声と裏声の筋肉の使用割合でどうとでもなってしまうため、頭を硬くして考えない方がいいと考えます。

トレーニング方法に関しては、Mixedvoice編でご説明しますので、ここでは割愛させていただきます。

アンザッツ4

【参考音源:アンザッツ4】

【意識される喉頭懸垂】

胸骨甲状筋と口蓋咽頭筋が主に意識されます。

【レジスター(声区)】

裏声に分類されます。

【効果・効能】

【トレーニングの注意点】

注意点①

注意点②

アンザッツ5

【参考音源:アンザッツ5】

【意識される喉頭懸垂】

【レジスター(声区)】

裏声に分類されます。

【効果・効能】

喉頭を引き上げます。

【トレーニングの注意点】

トレーニングの効果を最大化させるために、下記のポイントに注意してトレーニングしてみてくださいね。

アンザッツ6

【参考音源:アンザッツ6】

アンザッツ6について解説します。

【意識される喉頭懸垂】

胸骨甲状筋と輪状咽頭筋が意識されます。

【レジスター(声区)】

裏声に分類されます。

【効果・効能】

声帯が最大限に伸長する。

【トレーニングの注意点】

トレーニングの効果を最大化させるために、下記のポイントに注意しながらトレーニングを実践されてみてください。

注意点① 「ヒョ」から変化させない

「ヒョ」と発音しながらのトレーニングになるわけですが、その発音を変化させてしまう方が多いです。

だんだん「ヒャ」に近づいていく方が大多数なので、気をつけましょう!

注意点② (最低でも)B3〜最高音までで実践する

トレーニングはいわゆる換声点(C4~E4)を跨いだB3〜あなたが発声できる限界までで行いましょう。

注意点③ 息を漏らさないようにする

なるべく声帯はぴったりと合わせた状態を作ってあげます。

息を止めるなどして、声の出し始めからミスすることがないように注意しましょう。

注意点④ 内筋が入らないようにする

内筋が入らないように注意しましょう。

いわゆる地声らしさを作っていくトレーニングではありませんので、地声の体感があるようでしたら、それは間違っています。

あくまでも裏声の体感が主体で、心が入っているところを目指す必要があります。

3.喉頭懸垂トレーニングVol.2

続いて、2つ目の喉頭懸垂トレーニングに入っていきます。

このトレーニングは、

・喉頭を引き上げる甲状舌骨筋

・喉頭を引き下げる胸骨甲状筋

の2つの筋肉を中心に、喉頭を引き上げたり、喉頭を引き下げたりといった動作を

確実に、さらに自由に操作できるようにしていくためのトレーニングです。

では、早速実践していきましょう!

【参考音源:同じ音程での懸垂トレーニング】

注意点① 200%喉頭を上に引き上げるつもりで!!

多くの方が、喉頭を上げようとしても100%喉頭が上がりきっていません。

ですから、これ以上上がらないくらい上げるつもりでちょうどいいとお考えください^^

また、特に「オ」や「ウ」母音は喉頭が下がりやすい母音である分、

喉頭を上げにくい性質があります。

だからこそ、「オ」や「ウ」母音で練習する時は、特に喉頭を上げる意識を持ちながらトレーニングしましょう。

注意点② 同じく200%喉頭を引き下げるつもりで

注意点①と同じく、これ以上下げられないぐらいのつもりで、

喉頭を引き下げるようにしましょう。

また、「イ」母音や「エ」母音などは、比較的喉頭が上がりやすいですが、

逆に言えば、喉頭を下げにくい母音であるとも言えます。

ですから、「オ」母音や「ウ」母音でトレーニングをする際には、特に喉頭を引き下げることに意識をおいてトレーニングしてみてくださいね。

注意点①と同じく、

注意点③ ピッチ(音程)はぶらさないようにする

ピッチはブレないように注意しましょう。

下記のような症状になる方がとても多いので注意してください。

・喉頭引き上げる→ つられてピッチまで上がる

・喉頭引き下げる→ つられてピッチまで下がる

4.裏声の成長を測る方法論とは Vol.1

Build upで多くのトレーニングが出てきましたが、消化できそうでしょうか。笑

徐々に取り組んでいけば大丈夫ですので、地道に頑張っていきましょう。

ここでは、裏声の成長を測る方法論についてお伝えします。

STEP①A4の音でHO

【参考音源:A4(高いラ)の音でHO】

A4で何も考えずに無意識の状態でHOと発声してみましょう。

この時に、チェックすべきポイントは下記の通りです。

注意点① 何も考えない

「え?」と思ったかもしれませんが、これが最も大切です。

何も考えないで裏声を発声することで、今のあなたの発声のすっぴんがわかります。

女性の方がご覧になっていたら一瞬でアンチになられてしまいそうですが、

女性ってメイクでガラッと雰囲気変わりますよね?

メイクをした状態があなたの好みでも、メイクを落としたら違うかもしれません。w

それと同様に、声に意識を置いている状態というのは、いわば声にメイクをしているようなものです。

だから、本当の発声状態が分かりにくくなってしまうのですね。

注意点②芯を作ろうとしない

声を強く出そうとして、無理やり芯を作ろうとしないでください。

これはPOINT①に通じるところではありますが、本来のあなたの声の状態がわからなくなるだけでなく、声の混合に陥る可能性があります。

STEP② タイプ別に分ける

無意識で発声することで、多くの方は次のパターンに分かれます。

パターン① 息が漏れる、スカスカした弱い声

息が漏れるスカスカした弱い声になってしまうパターン。

本当に多くの方に当てはまります。特にボイストレーニングなどをしたことがない方に多いですね。

パターン② 芯はあるが、キンキンした声

芯はあるが、キンキンした声。。

これは分かりづらい。本当に判断が難しいですが、下記の2つの音声の違いを聴いていただけるれば「なるほどね。」と思っていただけるはずです。

①芯があって柔らかい声

【芯があって尚且つ柔らかい裏声】

②芯があってキンキンした声

【参考音源:混合系の強い裏声】

詰まったような声と言ってもいいかもしれませんね。音色があまり良くないのが特徴です。

これは僕がレッスンをさせていただく中で得た経験値でしかないですが、

ボイストレーニングを独学で頑張ってこられた方にこのケースが多いです。

裏声からなんとか芯を加えてミックスボイスにしようとする中でそういったケースになるということが多いようですね。

STEP③ 進化の過程を知る

最後は、このA4の「HO」がBuild upの中でどのように強化されていくのかをご説明します。

※あくまでも、段階に分けるとすればのお話です。実際にはもっと変化は微妙に起こり始めます。

段階① 息漏れのある裏声or芯のある混合状態の裏声

段階② 息漏れが少ないが、声量がない裏声

段階③ 息漏れも少なく、声量もある裏声

第3章~MixedVoice~

1.プライマリーブレイクとセグメント

プライマリーブレイクとセグメントについてお話します。

・プライマリーブレイクポイント→最も基本的な声のひっくり返り

・セグメント→プライマリー以外の音域で生じる換声点(のようなもの)

1つ1つ丁寧に説明していきますね。

①プライマリーブレイクポイント

プライマリーブレイクポイントは、多くの方が悩むいわゆる「普通の」換声点のことです。

地声で音階を昇っていくと、声が出し辛くなったりひっくり返るポイントがあると思います。

その音域は大体真ん中の「ド」~「ミ」であることが多いです。

(張り上げないで発声した場合の音域です。張り上げれば平均的にG4「ソ」くらいかと思います。)

これがプライマリーブレイクポイントです。

②セグメント

セグメントは、プライマリーブレイク以外の音域に存在する換声点のようなものだと考えていただければと思います。

セグメントは、プライマリーブレイクと違い、いくつも存在します。

C4~E4で苦戦する人間もいれば、G4~C5 あたりで苦戦する人間もいるのはこういった理由があるからです。

つまり、人それぞれ悩む音域が違うのは、セグメントという存在があるからということになります。

※難しい説明はもうおしまいです。

こう説明すると、「プライマリーブレイクで悩んでいる人と、セグメントで悩んでいる人は、別で練習すべきなのかな?」

と思うかもしれません。

しかし、答えはNO。

プライマリーブレイクがラスボス(親分)だとしたら、セグメントはその子分のようなものだからです。

つまり、プライマリーブレイクを潰すことを徹底することで、セグメントも撤退してくれるイメージです。

大事なことなので、もう一度いいます。

一見問題ないように見えるC4~E4に問題があるので、そこを徹底して正しい訓練でつぶすことで、換声点を解消することができます。

逆に言えば、プライマリーブレイクを潰しきっていないから、セグメントがあると言うことです。

ここを誤解して、「俺はA4が出せないから、A4を集中して練習するぞ!」となると、、、

ご愁傷様です。。というワケなんです。

「、、、。うんちく並べやがって!証拠見せろ!」というあなたのために、下記の音声をご用意しました。

これは、地声と裏声をつなぐために有効な訓練にもなります。

E4で音声の真似をしてみてください。裏声から地声に滑らかに移行してみましょう。

どうですか?声がひっくり返ったり、張り上げたりしませんでしたか?

恐らく、「地声で結構高い音域でるぜ!」と思っていた方ほど、ショックを受けると思いますが、正しいノウハウで改善していけることなので大丈夫ですよ。

これでプライマリーブレイクに諸悪の根源があることが分かりました。

常にC4~E4のプライマリーブレイクで問題が起きているんだということを意識しておきましょう。

中音域を制するものは、セグメントを制す!ということです。

2.換声点が生じる理由

換声点が生じる理由。。このテーマは扱うか本当に悩みました。

なぜなら、この分野はここまで有名でありながら、完全には解明されていない分野でもあるからです。

・声道が関係している

・仮声帯や喉頭蓋などの阻害が原因

・地声と裏声の筋肉運動の急激な変化

どれも正解だと考えていますが、話がごちゃごちゃになりますよね。

そこで、シンプルではありますが、わかりやすく説明しますと、

・材料の使い方はなんとなく体が覚えているものの、必要な材料が整っていない(いらないものをそぎ落とすことも含め)

・材料はあるが、使い方が分からないor下手

・そのどちらも

僕が生徒さんを見ていて、大まかに分類するとしたらこのようになります。

3.MIXトレーニング+呼吸管理の意識

ミックスボイスのトレーニングをするときは、常に呼吸管理の意識を持っていただきたいです。

Separate編でもお話ししましたように、声帯に必要以上に呼気をぶつけることは、声帯のコントロールを難しくするのでしたね。

ですから、Separateで学んだ呼吸管理を意識しながら、ミックスボイスのトレーニングを実践していただければと思います。

呼吸管理は、ミックスボイストレーニングの折に触れて説明いたしますが、

ここで改めてこういった認識を持っておいていただければと思います。

4.小声で地声と裏声の筋肉を両方使うことを狙う

【小声で地声①:ストレートVer】

C4,D4,E4で小声での地声「ア」を発声します。

発声するときは、下記のことに注意してみてください。

POINT①張り上げない、大きな地声にならないように注意する

このトレーニングでは、大きな地声にならないように十分注意しましょう。

大きな地声にしてしまうと、地声と裏声のバランスが途端に崩れやすくなります。

このトレーニングでは、あくまでも地声と裏声の筋力バランスを等しく保つバランス感覚の練習をしているので、

地声の強さを抑えてあげて、裏声と地声のバランスを取りやすい状態に保ちましょう。

POINT②息漏れさせないようにする

小声にすると、それと同時に息漏れまでさせてしまう方が多いですが、それはいけません。

息漏れさせると、声帯以外に入れたくない組織が働いてしまいますし、何よりごまかしが聞くので音質が判断しにくくなります。

POINT③最低限の内筋の緊張状態は保つ

【参考音源:最低限の内筋の緊張状態を保つ】

5.「nga」で声門閉鎖と融合を狙う

では、続いてのトレーニングです。

【参考音源:「ンガンガ」】

とっても変な声なのですが、そこは気にしないで発声してくださいw

上記のトレーニングを行う時の注意点を下記に示します。

注意点① 喉頭は上げる

【参考音源:喉頭が下がってしまった例】

喉頭は必ず上げるようにします。

喉頭を上げることで、声帯は薄くなるので声区の移行がしやすくなるからです。

ただ、喉頭を上げると言ってもなかなかどうしたらいいか分からないと思いますのが、意識することはいたって簡単です。

それは、鼻声・平べったい声を意識すると言うことです。

鼻声で薄い変な声と聞くと、喉に悪そうなイメージがあると思いますが、全く問題ありませんので、ガンガントレーニングに使ってみてください。

それでも難しい場合は、唾を飲み込んでみてください。

唾を飲み込むと、喉頭が上がりますので、その状態をキープすることを意識してもOKです。

注意点② 「ガ」で息漏れをさせないようにする

「ガ」で息漏れさせないようにすることを注意してください。

そもそも、この「ンガ」は「ン」で鼻に意識を向けて喉頭を上げ、

「ガ」で声のフリップ(ひっくり返り)が起こらないように声帯の接触率を強めるように設計されているツールです。

ですから、せっかく「ンガ」を実践しても「ガ」で息が漏れてしまっては、全く意味がないのです。

しっかりと、「ガ」で声門が閉じるように、息を止める意識を持ちましょう。

6.「B」で声門閉鎖を狙う

次のトレーニングは、バ行を使ったトレーニングです。

バ行は、声門を閉鎖させやすく、声のひっくり返りを防ぐのに役立ちます。

【参考音源:「B」】

実践する際の注意点を下記に示します。

注意点① 息漏れさせない

【息を漏らしてしまったケース】

これは、もう言うまでもないですが、息漏れをさせないようにしてください。

Bは、声門閉鎖を狙った子音ですから、息を漏らして声帯を開大してしまっては意味がなくなってしまいますね。

注意点② 声を鼻に入れない

【声を鼻に入れてしまったケース】

バ行のトレーニングでありがちなのですが、「B」と発声する前に「ン」が入るケースが多いのですね。

このトレーニングは、喉頭が上がることによる声門閉鎖の助けを借りたくないので、鼻に入れて喉頭を上げることは止めるようにしましょう。

しかし!!

「どうしても、閉鎖感が出ない。。

息もれしてしまう。。」という方は最初は補助的に、喉頭を上げて鼻に声を入れる意識でも大丈夫です。

しかし、これはあくまでも自転車に乗る練習でつける補助輪のようなものだとお考えいただけたらと思います。

7. ハーフ・メッサ・ディ・ボーチェ

次は、地声と裏声の筋肉を入れ替える作業をスムーズに行えるように訓練するためのツールです。

トレーニング自体はシンプルなのですが、実践してみるとその難しさがわかると思います笑

地道に頑張っていきましょう。

やり方は、とってもシンプルで、「ウ」母音のまま裏声から徐々に地声に向かって音量を上げていきます。

【参考音源:ハーフ・メッサ・ディ・ボーチェ】

また、下記のトレーニングを実践していただく際の注意点をお伝えします。

注意点① 地声からスタートしない

【参考音源:地声からスタートしてしまうケース】

そもそものスタート地点で、いわゆる地声らしさを作る内筋を働かせてしまうケース。

このケースは本当に多く、また厄介なのが、ご本人が認識していないことが多いです。

ですから、常に「地声にひっくり返せるのか」ということを確認してからトレーニングに臨むようにしてください。

注意点② 息漏れをさせて、換声点を誤魔化す

【参考音源:息漏れをさせて、換声点を誤魔化す】

息を漏らした状態を意図的に作ってしまうケースですね。

これは、2つの意味でよろしくないです。

理由① 単純に換声点の状況が不明瞭になる

息を漏らして、換声点の状況を誤魔化してしまうと、そこで本来何が起きているのかが全く分からなくなります。

それをミックスボイスとする説もあるくらいですが、ここであなたが目指すのは、本当の意味での地声と裏声の融合です。

しっかりと、換声点で何が起きているのかを知るためにも、息漏れなどはさせずに、あなたの声と向き合うようにしましょう。

理由② 邪魔する組織が稼働しだす

Separateでもお伝えしましたが、息を漏らしてしまうということは、声帯がお仕事をある意味サボっているということ。

つまり、その分の働きを誰かが補うのでしたね。そう、それがあの仮声帯や喉頭蓋なわけですね(汗)

ただでさえ、バランスを取りにくいミックスボイスの練習で、邪魔を作ってしまうなんて、できることも不可能にしてしまいます。。

ですから、息を漏らしてしまわないように、トレーニングのスタートの段階から、声帯が閉鎖していることをチェックしましょう。

注意点③ C4(真ん中のド)〜E4(真ん中のミ)で行う

ハーフ・メッサ・ディ・ボーチェは、当然ミックスボイスを構築していくためのトレーニングです。

ですから、100%地声の筋肉を働かせることができる音域であり、尚且つ100%裏声の筋肉も働かせることができる音域でもあるC4〜E4の音域を使って訓練していくようにしてください。

10月21日 追記 今後重点的に更新予定

【科学的根拠なし注意】金子が個人的に考えるミックスボイス

この章では(実は当教材でもかなり重要だと認識)は、金子が個人的に考えるミックスボイスについてお話します。

ここでのミックスボイスは歌で使えるようなミックスという認識でいていただけたらと思います。

ただし、ここでお話することは、まだ科学的にも未解明でして、参考程度にしていただきたいです。

じゃあ話すなよ。

と思うかもしれませんが、安くない投資をしてこの教材を手にとっていただいているので、僕の本音もひっくるめて

理解していただきたいと思っています。

ミックスボイスは地声という意識が重要

ミックスボイスというと、地声と裏声を繋ぐイメージがあると思いますし、僕もそのようにお話しています。

これ自体は普通ですよね。間違っていないと思います。

で、”それを地声よりに発声するか、裏声よりに発声するか”、、、(これには言及していません)

ん?

これは本当にそうか?と個人的に思うのです。

といいますのも、地声と裏声を繋ぐような正統派(何が正統派かわかりませんが)

なミックスボイスって、歌でまともに使えなくないか?と思うのです。

(ここで話している正統派なミックスは、金子が経験した似非ミックスとは別です。もっと完成度が高くて”美しい”ですが、

どうも裏声にしか聞こえないミックスのことを言ってます。)

金子は、歌で使えるミックスを地声と認識している

はっきり言ってしまいますが、金子は歌で使えるようなミックスを「地声」と認識しています。

ホント、主観的な意見ばかりで申し訳ないです。

地声で発声していって、勝手に裏声の筋肉(そのほかにも喉頭懸垂などたくさんありますが)が入っていく仕組み。

こんなイメージを持っています。そして、この仕組みこそが歌手が使っているミックスだと考えています。

ある程度正統派なミックスの感覚を掴んだら、地声でのアプローチも必要

これも個人的な意見ですが、ある程度地声と裏声が繋がってます感があるミックスを習得してきたと思ったら、

さっさと地声で高音にアプローチをすることを始めてしまうのが最短最速ルートであると感じています。

もちろん、これは分離や強化などで丁寧に培った素材がないとなしえないです。これは間違いないことですので、

いきなり地声でアプローチをすることはやめてください。本当にただの張り上げで終わってしまいます。

分離や強化で素材を整えていき、地声と裏声が丁寧に繋げられるミックスができてきたと思ったら、

地声の意識で高音にアプローチをすることが必要だと考えているということです。

これは僕が生徒さんを実際に指導していく中で達した現時点での結論です。

数々の某有名メソッドと真逆のことを言っているので、あまり突っ込まないでください。w

この意識を取り入れていかないと、いつまでたってもヘッドボイスのような声でヘロヘロと歌うことになる気がしております。

あまり突っ込んだ話をできないので、もっともっと知りたい!という方は直接ラインなどでご質問くください。。

まとめ

喉の仕組み化講座を手にとっていただき、さらに最後までご覧いただき本当に感謝いたします。

僕は、当たり前の話ではありますが、生徒様に最高のレッスンをお届けするため、

常にボイストレーニングのノウハウを学び続けています。

ですので、僕は先生と呼ばれる立場でありながら、同時に生徒でもあるのです。

生徒として、投資をし、学んだ情報はこれからも惜しみなくこの教材であなたにシェアいたします。

ぜひ、何度も繰り返し活用していただけたら幸いです。これからもよろしくお願いいたします。

ボイストレーナー 金子太登

追記予定情報

Separate 喉頭蓋

お知らせ:各種SNSフォローよろしくお願いいたします!

特に最近、放置していたTwitterをようやく始めることに成功しました笑

個人的にもSNSって全く使わない爺さんなので、何が何やら正直さっぱりわからないのですが、一生懸命使い方学んでいきます!

有益なボイトレ情報や、最新のボイトレブログのお知らせなどをつぶやいていきますので、ぜひフォローお願いいたします。